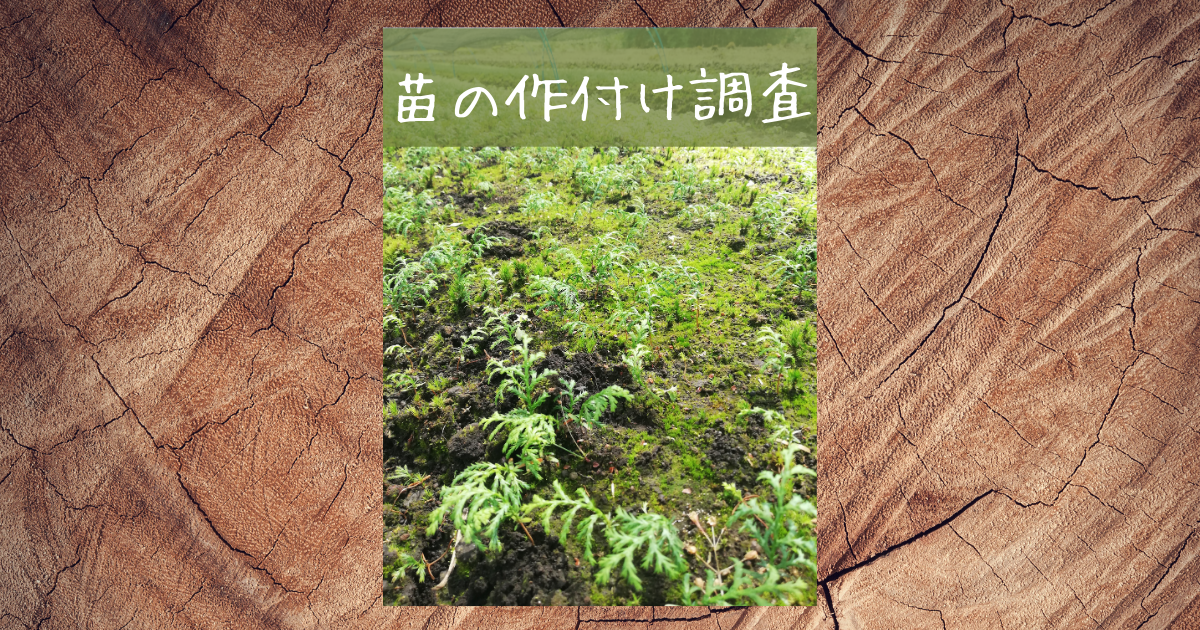

苗の作付け調査

今回は、山に植える苗木の生産者さんを訪ね、その生育状態の調査をしてきました。

南都留森林組合が長年、スギ・ヒノキの苗木をお願いしているのは、静岡県富士宮市で70年にわたり苗木を育てている生産者さんです。

私は、今回初めて『苗木生産業』というものがあることを知り、また、山梨県で植える木がおとなりの静岡県で育てられているということも知らなかったのでちょっと驚きでした。

もうひとつ驚いたことは、林業用の苗木というのは、『林業種苗法』という法律により、生産者の登録や流通が厳しく管理されているということです。

林木は長い年月をかけ厳しい自然環境下で育てられ、この間、簡単には植え替えることができません。ですから森林整備の成否は苗木そのものの素質に委ねられる部分が大きいと言えなくもありません。林業用の苗木については、成長、通直性等の優良性はもとより、特に、見た目では判断が難しい産地や系統、耐寒性等の遺伝的優良性の確保が非常に重要だということです。また、苗木がよく生育するよう、樹種毎に気候などの自然条件が類似している区域を種苗の配布区域として定めており、基本的にこの配布区域を越えての苗木の移動はできないそうです。具体的にどういうことかというと、温暖な地域である静岡で生産された苗木は、福島以北の寒冷地にはいかないといった具合です。

苗木の生産工程は、1年目に種を地面に直播きします。これを『播種(はしゅ)』といいます。写真は今年の春に播かれたスギとヒノキの稚樹です。

2年目は『1床2年(いっとこにねん)』と呼ばれ、最初の場所から次の場所に植え替えられます。

3年目は『2床3年(にとこさんねん)』と呼ばれ、さらに別の場所に植え替えられ出荷を迎えます。

このような厳しいルールのもと、生産者さんは山梨県より種子を預かり、3年間手塩にかけて苗木を育てます。そして元気に育った苗木が『山行き苗』として晴れて山梨県に里帰りするというわけです。

しかし、現状は木材需要の低下に伴い、苗木の生産量も減少し続けています。昭和40年頃には全国で年間約15億本もの苗木が生産されていたのに対し、平成30年には約6千万本のみとなっています。また、併せて生産者の高齢化なども相まって昭和45年に約42,000あった事業者数も平成30年には全国で約800事業所となっています。こういった観点からも、林業の将来はなかなか厳しいものがあるのかもしれませんが、苗木生産業も近代化により『コンテナ』による育成方法が増えているそうです。生産のスピードや効率性を上げるコンテナ苗は、はたして林業の将来を変える!?かどうかは、これからじっくりと勉強し、またみなさんにお伝えしていきたいと思います。